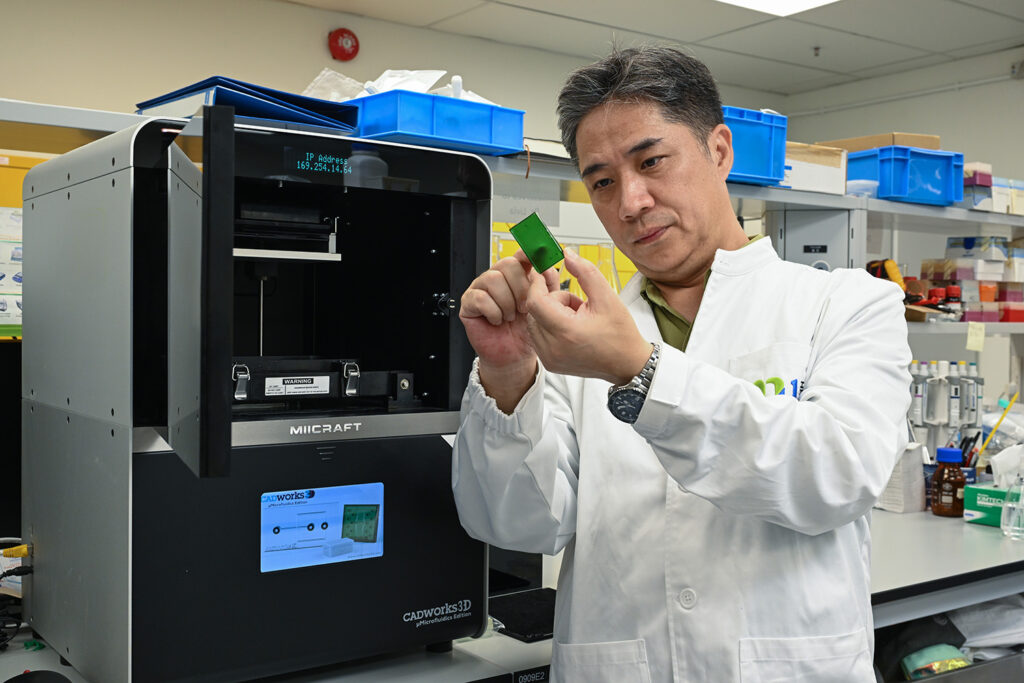

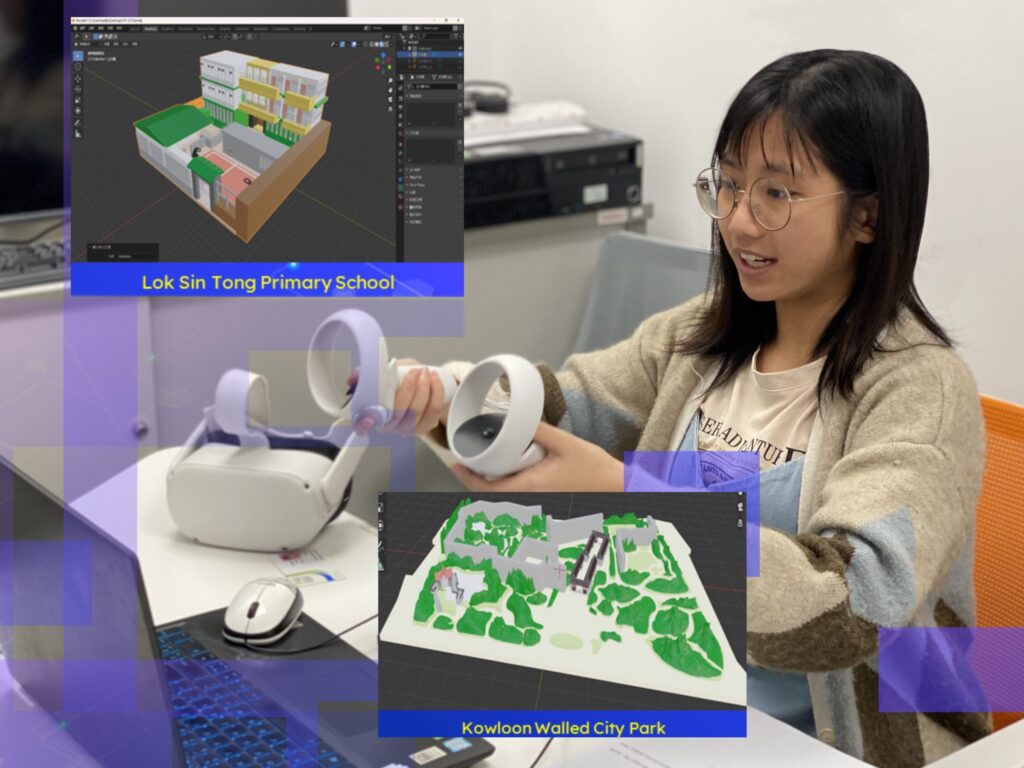

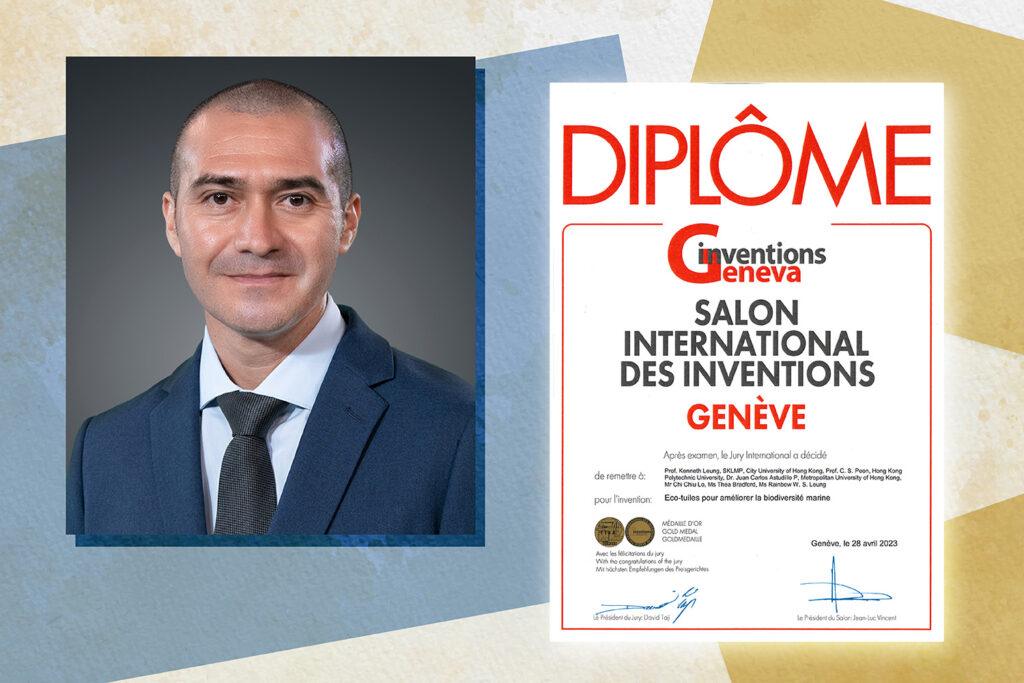

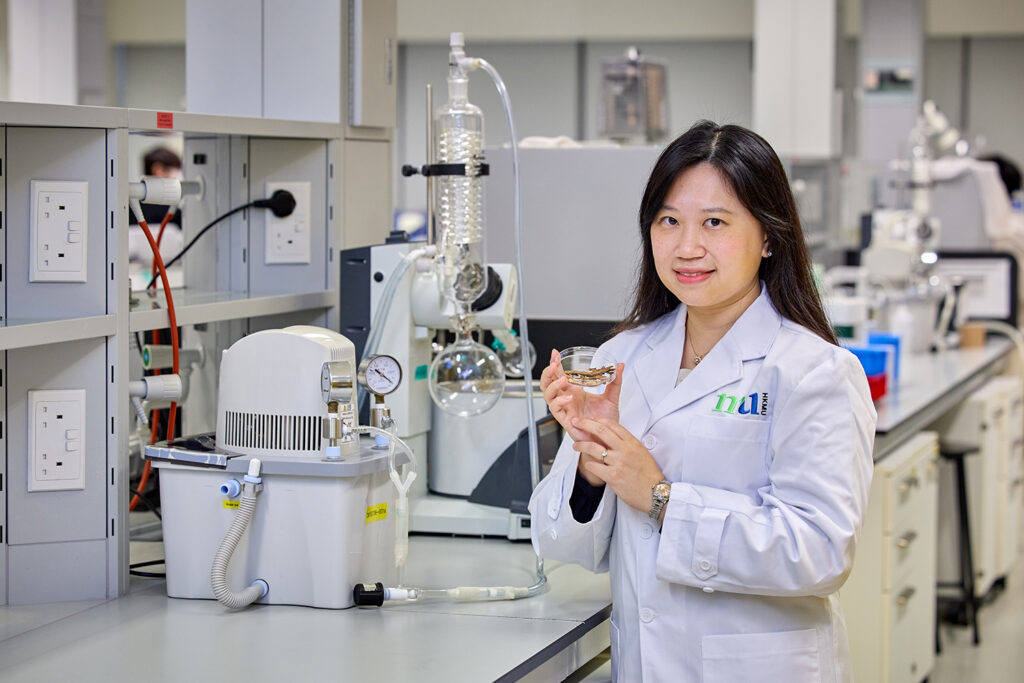

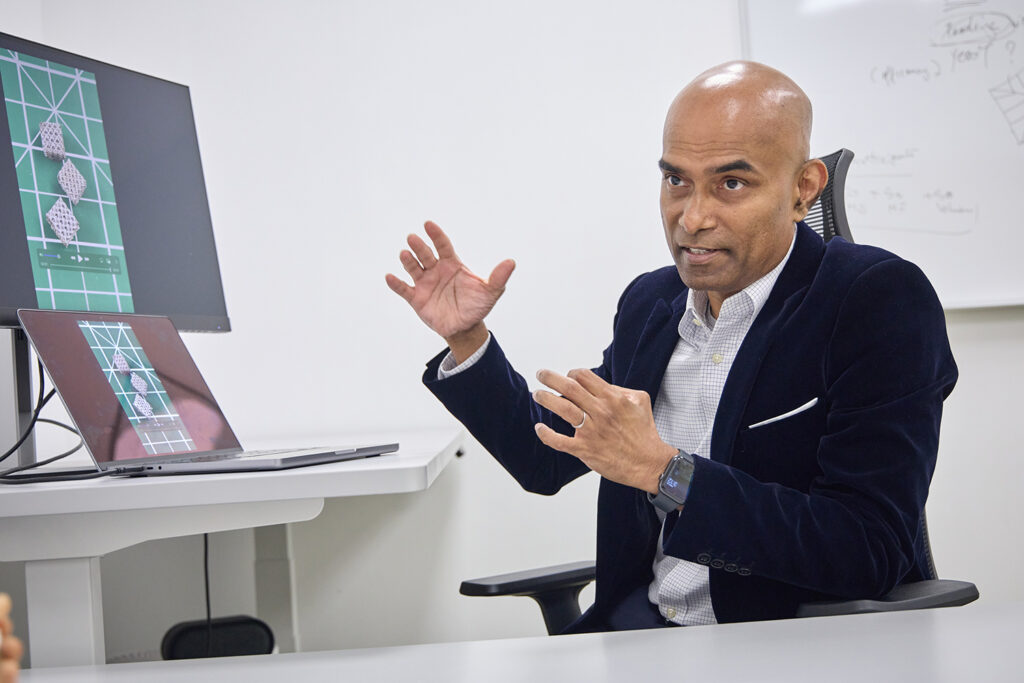

2024年1月7日 首頁 新聞中心 由香港都會大學(都大)與香港醫務化驗學會合辦的首屆「香港檢驗醫學研討會」昨日(1月6日)圓滿舉行。作為都大35周年校慶首個大型學術交流活動,研討會反應熱烈,吸引專家、學者、科研人員、業界和政府代表等約250人參與。透過一系列演講和討論,助與會者汲取相關專業知識,了解檢驗醫學領域的最新發展,並相互交流經驗及探討合作的機會。 香港特別行政區教育局局長蔡若蓮博士應邀蒞臨主禮,並與都大校長林群聲教授、科技學院院長王富利教授等,一同主持都大醫療科學實驗室開幕儀式,標誌着這所佔地7,000平方呎、配備先進專業儀器的實驗室正式啟用。 都大於2021年獲教育局「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」撥款逾4,000萬港元,作為開辦「醫療化驗科學榮譽理學士」課程的起動資助,包括籌建該醫療科學實驗室,備有五個實驗室專區,涵蓋「臨床血液及輸血科學」、「臨床化學及免疫學」、「醫學微生物學」、「病理組織學」和「分子診斷學」的化驗工作,以支援相關範疇的教學及研究。 蔡若蓮局長在致辭中表示,醫學化驗專才作為公共衞生的重要守護者,就應對因人口老化而增加的醫療保健服務需求有著重要角色。都大作為一所提供護理及相關專業醫療培訓的主要院校,於本學年首度推出醫療化驗科學榮譽理學士課程,可謂恰逢其時。她說:「教育局將繼續與都大和其他自資院校緊密合作,進一步提升自資專上教育的質素和策略定位,為年輕人提供多元出路,應對社會人力需求,鞏固香港作為國際教育樞紐的地位。」 林群聲校長表示,去年開辦的醫療化驗科學榮譽理學士課程反應非常熱烈,報讀情況遠超預期,反映行業求才若渴。他感謝特區政府及教育局大力支持,讓都大成功開辦課程及設立醫療科學實驗室。他說:「大學會將智能科技融入實驗室環境,提升教研質素,此概念極具創新性,是香港以至粵港澳大灣區內首創。同時,這計劃與大學發展智能校園的願景不謀而合。」 全日研討會共進行四場主題演講,講者包括國際臨床化學和檢驗醫學聯合會(IFCC)新興技術委員會主席Sergio Bernardini教授、香港浸會大學(浸大)暫任首席創新總監劉樂庭教授、四川沃文特生物工程股份有限公司市場經理鄧志武,以及香港大學(港大)微生物學系名譽副教授任永昌博士。他們就檢驗醫學領域的新技術和發展趨勢等,分享精闢見解和經驗,令與會者獲益良多。 新開幕的醫療科學實驗室亦開放予與會者參觀,展示多部醫院廣泛採用的先進化驗儀器。實驗室配合醫療化驗科學課程,以先進科技及跨學科協作,及透過現場教學,為學生提供大量應用及實踐的機會,加強職前培訓,培育更多醫療化驗專才。大學亦計劃將實驗室全面智能化,配備自動化實驗室監察系統、機械人系統、智能眼鏡等先進器材,打造成全港首個智能醫療化驗教學實驗室。 主禮嘉賓及主講嘉賓合照。(左起)浸大暫任首席創新總監劉樂庭教授、IFCC新興技術委員會主席Sergio Bernardini教授、都大校長林群聲教授、教育局局長蔡若蓮博士、都大科技學院院長王富利教授、港大微生物學系名譽副教授任永昌博士、四川沃文特生物工程股份有限公司市場經理鄧志武。 教育局局長蔡若蓮博士表示,局方將繼續與都大緊密合作,為年輕人提供多元出路。 都大校長林群聲教授稱大學會將智能科技融入實驗室環境。 教育局局長蔡若蓮博士參觀醫療科學實驗室。